Se protéger des bombardements

Se protéger contre les bombardements

La Défense passive. Le Secours National. Le S.I.P.E.G. Le C.O.S.I.

« La défense passive ne s’improvise pas elle s’organise » J.O. Protection contre la guerre aérochimique.

La Défense Passive.

La création de la Défense Passive

- Les textes fondateurs.

Le 1er août 1923 le ministère de l’Intérieur créé la Défense Passive (DP). C’est un service de protection des populations civiles en période de guerre.

Dans la France occupée ce sont les préfets qui –sous couvert des autorités allemandes - ont la charge de mettre en œuvre ce service avec « le concours » des maires.

La Croix rouge est aussi associée à la création de cet organisme pour ce qui concerne notamment l’élaboration des postes de secours, les abris sanitaires, la formation et la dotation en personnel.

De par le contexte international très tendu qui existe entre les nations, le 9 avril 1935 la France promulgue une loi dont le premier article stipule que « l’organisation de la Défense Passive contre le danger d’attaque aérienne est obligatoire sur tout le territoire national. »

Un budget spécifique est voté et une Commission supérieure de défense passive rattachée au ministre de l’Intérieur est créée. Elle définit les missions des représentants de l’État dans les départements et les communes, et ordonne l’aménagement d’abris publics, de postes de secours et la distribution de masques à gaz à à la population[1].

Par la suite, le législateur apportera à cette loi d’importantes modifications. Les amendements préciseront notamment les statuts des personnels en charge de la défense passive mais aussi la composition des commissions.

En effet, le 13 juillet 1938 la loi de défense nationale prend de nouvelles dispositions qui visent à assurer la sécurité de la population en cas de guerre.

En 1939, plus de 35 textes viendront compléter la loi du 13 juillet 1938[2]. Ces textes s’attachent tout particulièrement à préciser le rôle de la Défense Passive en cas de bombardements aériens.

Ainsi, devant la menace de guerre, le 25 mai 1939, le président du Conseil précise dans la circulaire N°2590 D. P. I/org qu’ « Il a été décidé de doter tout le personnel des formations civiles de Défense Passive d'un insigne distinctif destiné à permettre la reconnaissance, en tout temps, des différents Services prévus pour cette défense.

(…) dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes affectées à ces formations portent un brassard de 10 centimètres de haut de couleurs et caractéristiques indiquées ci-après :

- vert pour le personnel de commandement ;

- blanc pour le personnel des Services Sanitaires [...] ;

- jaune pour le personnel des Services de détection et de Désinfection et pour celui des Services Z ;

- rouge pour le personnel des Services d'Incendie ;

- tous ces brassard porteront en outre à l'encre indélébile les lettres D.P. de 8 centimètres de hauteur et marron pour le personnel des autres services ou non spécialisé."

En 1942, après les bombardements des usines Renault, un bulletin d’information de la Défense Passive est enfin édité et mis en circulation tous les deux mois en direction des cadres de cet organisme afin de les informer plus précisément sur les bombardements subis mais aussi sur les types d’engins explosifs utilisés.

- La Défense passive est placée directement sous l’autorité du ministre de l’intérieur.

En février 1944 Pierre Laval[3] fait évoluer la loi sur la Défense Passive datant du 11 juillet 1938. Ce service quitte le giron du ministère de la défense pour être placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur.

Le texte de loi établit que « le ministre de l’intérieur dirige, coordonne et contrôle la préparation et l’exécution des mesures de Défense Passive sut tout le territoire national. »

Une nouvelle chaine de commandement est ainsi créée (voir schéma)

En effet, les agents affectés à la Défense Passive sont munis de nouveaux pouvoirs. L’article 8 de la présente loi autorise « les agents qualifiés de la Défense Passive et leurs auxiliaires » à pénétrer dans les habitations « sans aucune formalité, autorisation ni assistance, dans tous les locaux habilités ou non ».

L’article 10 précise que les contrevenants à la loi sont passibles de « 6 jours à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 francs ou d’une des deux peines seulement.

(…) Dans les cas les moins graves, notamment lorsque les infractions seront commises par négligence, un avertissement taxé pourra être infligé au délinquant qui se déclare prêt à en acquitter immédiatement le montant. Le montant des avertissements, droits de timbre inclus, sera compris entre 15 et 100 francs. »[4]

Enfin, le texte de loi se termine en fixant « à des peines les plus fortes »[5] tout acte de vol commis par un agent de la Défense Passive.

- Les requis et les volontaires de la Défense Passive.

Les personnels qui œuvrent au sein de la Défense Passive sont volontaires ou requis. Dès 1940 – en accord avec la loi du 11 juillet 1938 – les employés municipaux, les policiers, les pompiers et tous les volontaires sont appelés à rejoindre la Défense Passive. Toutefois, l’occupation allemande va obliger les autorités françaises à créer une nouvelle catégorie de personnels : les requis.

Des équipes spécialisées – composées d’hommes venant de l’industrie et du bâtiment - seront formées pour libérer les blessés des décombres.

Les Équipes nationales composés de scouts - dévoués à la personne du maréchal Pétain - se mobiliseront pour prêter main-forte aux équipes de la Défense Passive avec le concours des pompiers et parfois de la Milice[6].

Des véhicules spécifiquement désignés deviennent des ambulances. C’est ainsi qu’à Granville le corbillard sera affecté au transport des blessés…

Infirmiers, brancardiers, médecins sont également requis et affectés à des postes de secours où ils doivent se rendre en cas de bombardement.

On trouve dans ces postes de secours tout le matériel disponible pour venir en première urgence en aide aux sinistrés et aux blessés qui « sont apportés par les brancardiers jusqu’à la porte du poste de secours et repris par les brancardiers du poste, pour les manœuvres dans l’intérieur. Tous les blessés attendent dans la salle d’attente. »

- Les mesures de protections des populations.

En plus de la protection des populations la Défense Passive doit élaborer des plans d’évacuation des zones à risque.

Avant 1939, des plans d’évacuation des populations ont été définis à l’intention des « inutiles », c’est-à-dire les enfants. 21 départements situés à l’est sont concernés ainsi que les principales villes de France : Paris, Lyon et Marseille.

Toutefois, ces plans demeurent incomplets et ne prennent pas en compte les hébergements. De ce fait beaucoup de personnes évacuées en septembre 1939 reviendront dans leurs logements deux mois plus tard faute d’ un hébergement suffisant et adapté.

Sérant –directeur de la Défense Passive – tirant les conclusions des insuffisances notées pendant l’exode de mai 1940 - écrira en 1941 que l’ « expérience de la guerre a condamné les mouvements massifs et étendus de la population. L’organisation de la Défense Passive doit donc être conçue en fonction du stationnement normal de cette population. »

Pour les enfants et autres « inutiles » l’évacuation n’est pas systématique. Les autorités allemandes interviennent souvent auprès des maires afin que cette dernière ne soit pas décrétée obligatoire.

Toutefois, en 1943, alors que les villes de l’ouest de la France sont en proie aux bombardements alliés, il est question pour les autorités allemandes d’évacuer les populations afin de mieux maîtriser la situation notamment dans les ports, ce que le gouvernement de Vichy –craignant de se retrouver devant des flux massifs de populations sur les routes - ne voit pas d’un œil favorable.

Le 4 février 1943 un accord est signé entre le gouvernement de Vichy et les allemands pour les villes de St Nazaire et de Brest. 4 catégories d’habitants ont été définies. Seuls les gens déclarés « utiles » peuvent demeurer. Il s’agit des hommes valides en capacité de travailler. Les étudiants et les adultes dont la présence n’est pas souhaitable peuvent recevoir l’ordre d’évacuer. En revanche, ne peuvent rester les enfants, les mères enceintes, les invalides, les malades et les personnes âgées.

En novembre 1943, le directeur national des réfugiés mentionne que sur le territoire le nombre d’enfants évacués est de 15 000.

Ces évacuations ne se font pas sans peine, les parents refusant de se séparer de leurs enfants et de les voir partir pour des zones lointaines qui, classées sans danger, peuvent être cependant bombardées à tous moments et devenir des « zones dangereuses ».

La municipalité de Brest quant à elle contournera les ordres des autorités allemandes en faisant retirer les cartes de rationnement obligeant ainsi les enfants de moins de 14 ans à trouver un abri loin d’une ville qui demeure une cible potentielle après le bombardement de Lorient. Les populations concernées s’acheminent alors vers la Sarthe, le Loir-et-Cher… L’hébergement familial est favorisé[7].

En effet, le départ des enfants s’accompagne de la suspension des allocations familiales et des tickets de rationnement ce qui n’incite pas les parents à laisser partir leurs enfants.

Pour ce qui concerne les personnels affectés à la Défense Passive, le Ministre de la l’Intérieur fait parvenir aux préfets régionaux et départementaux le 12 août 1944 une circulaire précisant que « les personnels en raison du service qu’ils ont a assurer doivent être maintenus dans toute la mesure permise par les circonstances locales et les besoins nouveaux. » La circulaire précise que ce maintien « devra être effectué en faisant d’abord appel aux volontaires, choisis dans les équipes constituées actuellement puis aux volontaires recrutés dans la population maintenue, avant de procéder à de nouvelles réquisitions tant dans les équipes actuelles que dans la population maintenue. »

Des instructions sont données par voie d’affichage aux populations. Les préfets sous couvert des autorités d’occupation sont tenus « afin de réduire et combattre les dégâts de bombardement » de « faire creuser des abris contre les éclats de bombes et d’obus (…), de débarrasser les greniers et évacuer incessamment et totalement toutes matières inflammables du voisinages immédiat des cantonnements de troupes, dans les maisons de plusieurs appartements de charger de la défense passive une personne responsable (…) » et d’interdire « de quitter les maisons en cas d’alerte ».

Afin de « combattre les dangers d’attaques aériennes les préfets – toujours sous-couvert des autorités allemandes - ordonnent « de veiller strictement à l’observation des ordonnances concernant le camouflage des lumières du coucher au lever du soleil, de prévoir des seaux remplis d’eau, de sable, des extincteurs à main, des appareils de sauvetage et de secours » et précise dans leurs arrêtés que « le matériel sanitaire incombe aux groupes d’habitants ».

Ainsi « l’exécution des mesures précédentes (…) est à surveiller par les Maires et la Gendarmerie nationale. Devront également être nommés et formés des « chefs d’îlots[8] ». Des tranchées devront être creusées afin d’offrir une protection aux civils. Ces dernières devront être signalées par des panneaux.

Les entreprises dites d’utilité publique sont particulièrement visées par les mesures précédemment citées, notamment les usines à gaz[9], les usines produisant de l’électricité, les hôpitaux, les écoles[10] etc.

La Direction de la Défense passive rapporte qu’en 1942 8 millions de civils bénéficient d’un abri et que 420 000 places sont en cours de réalisation. 8,5 millions de civils vivant dans les grandes agglomérations ne bénéficient en revanche d’aucune protection.

Concrètement, en termes de défense passive, le plan de protection des villes prévoit l’aménagement de lieux tels que des postes de commandement, des postes de secours, des tranchée-abri mais aussi le recensement de caves d’immeubles susceptibles de pouvoir recevoir les populations en cas d’attaque et des évacuation de population.

Un programme de construction d’abris est ensuite initié. Des subventions sont allouées aux particuliers qui entreprennent le creusement de tranchées familiales, programme qui sera difficile à appliquer dans la mesure où les allemands raflent toutes les matières premières. Tout ce qui est nécessaire à la construction d’abris vient à manquer : l’acier, le béton (réservé aux constructions allemandes), le bois etc.

En 1944, 50 à 200 francs seront alloués aux familles qui creusent et aménagent des tranchées pour se protéger. Cette mesure s’avèrera insuffisante et beaucoup de ces tranchées creusées sommairement enseveliront leurs occupants.

L’impréparation des populations dans la Manche est également incroyable : ce n’est que le 6 juin 1944 que certaines familles commenceront tout juste à creuser leur tranchée familiale…

N’oublions pas que la Défense Passive dépend des restrictions imposées par l’occupant et que cet organe d’état est soumis à un contrôle tatillon qui entrave son bon fonctionnement. Et pour cause, la France fait l’objet d’un pillage en règle de ses finances mais aussi de ses matières premières, de ses produits manufacturés et de ses produits agricoles par l’occupant qui réquisitionne tout ce qui lui est nécessaire.

Par conséquent le nombre d’abris réalisés –à base d’un ersatz, le béton de chaux - est très insuffisant. Ces derniers seront mal construits faute de matériaux et bon nombre de victimes seront à déplorer du fait de ces manques.

Ainsi, chaque artisan qui travaille pour la Défense Passive à l’élaboration d’abris est tenu d’adresser un courrier - afin de justifier son immatriculation au registre des métiers - à la chambre des métiers et de mentionner le comité artisanal qui lui délivrera les bons matières nécessaires à l’acquisition de la matière d’œuvre.

Le poids des matériaux doit également faire l‘objet d’une évaluation. Autrement dit, pour commander 30 pelles l’artisan doit être en mesure de justifier du poids nécessaire du métal et du bois que ces 30 pelles nécessiteront. Très souvent les commandes ne sont pas honorées. Le 17 décembre 1942 les directeurs d’arrondissement sont informés que le bons-matière « ciment » de Moselle qui n’auraient pas été honorés pour quelques raisons que ce soit à la date du 31 décembre ne seront en aucun cas renouvelés[11]. »

Il faut également souligner que « beaucoup de personnes hantées par la terreur de l’ensevelissement condamneront à priori l’abri d’immeuble et préfère chercher dans la fuite un salut bien imaginaire. Cette erreur est entretenue par certains tableaux tragiques présentées dans des récits ou des images mais mal interprétés. Or les statistiques officielles sont formelles : les victimes retirées des décombres sont presque toujours des personnes surprises par l’écroulement des maisons alors qu’elles se trouvaient aux étages dans la rue ou à l’entrée des abris. Par contre, presque toujours, les personnes abrités dans les caves en sont sorties indemnes tôt ou tard par leurs propres moyens ou avec l’aide des sauveteurs. Il faut sans doute en cette circonstance du calme, de la confiance et de la patience ; se rappeler que la visite et le déblaiement des issues des caves est la mission essentielle des agents de la défense passive qui connaissent bien les abris et leurs occupants.

Les réfractaires à l’occupation des caves cèdent en sorte à une terreur nerveuse que rien ne justifie. Par contre en cherchant leur salut dans la fuite en plein air ils oublient qu’ils vont au-devant des pires dangers. 1° le souffle des explosions. Qu’on veuille bien imaginer sur un corps humain l’effet d’un tel souffle capable de renverser à grande distance les immeubles les plus résistants. 2° Les projections de toute sorte, éclats de bombes, pierres, moellons, pièces déchiquetées de bois ou de métal qui, dans un grand rayon, n’épargne aucune personne non abritée. Seuls les abris souterrains permettent d’échapper à ces risques »[12] .

Les tâches administratives pour faire fonctionner ces services sont conséquentes et demandent des secrétariats performants. Les personnels sont rémunérés. Ainsi M. Marius Nicolas –directeur urbain de la défense passive à Avranches et propriétaire de l’hôtel de France– perçoit-il la somme de 672 francs pour 56 vacations effectuées (12 F. par vacations) alors que sa secrétaire reçoit 920 francs pour 108 vacations (8,50 francs par vacations). Ces salaires sont soumis aux cotisations des assurances sociales.

Des bons pour l’achat du matériel de service (couvertures, outis etc.) sont octroyés La Défense Passive bénéficie également de « bons papier » pour le fonctionnement de ses bureaux mais aussi pour permettre le camouflage et la protection des fenêtres.

Ainsi l’arrondissement d’Avranches reçoit-il 30 Kg de papier qui sont affectés aux bureaux, 50 Kg (chemises cartonnées, feuilles etc.) et 60 Kg destinés aux affiches.

Il en va de même pour le ciment nécessaire à la construction des abris et des pansements, seringues et autre matériel médical qui font l’objet d’un contrôle strict et de restrictions.

Bref, tout manque et à un tel point que pour équiper les infirmières de l’arrondissement d’Avranches on est obligé de se rendre chez M. Adam –pharmacien à Granville pour avoir 20 paquets de 85g de coton hydrophile. M. Adam acceptera de fournir le matériel demandé sous réserve qu’on lui adresse un bon pour 500g de coton[13].

Il n’est pas rare que par nécessité les prospectus et les papiers déjà imprimés soient utilisés pour constituer les dossiers administratifs des personnels de la Défense Passive.

Il arrive parfois que des problèmes de « voisinage » se posent à certains commerces contraints de demeurer ouverts pendant les bombardements du fait des tâches qui leur ont été assignées par la Défense Passive.

Ainsi M. Lescouzeres propriétaire d’un restaurant à Granville qui jouxte le bureau de la Défense Passive de Granville et lui sert de cantine est-il dans l’obligation de demander – à la libération de la ville - un certificat de bonne conduite et de patriotisme au directeur de la défense passive de l’arrondissement d’Avranches.

Celui-ci justifie dans un courrier qu’il lui adresse que ni lui « ni le personnel de la défense passive n’ont vu d’allemands dans cette maison, sauf pendant le jour de leur départ où M. Lescouzeres a fait rentrer chez lui 21 militaires pour les désarmer et les garder chez lui comme prisonniers et les remettre aux autorités américaines. »

En effet, dès 1940 les troupes d’occupation –soucieuses de la sécurité de leurs propres troupes - vont intervenir directement dans l’organisation de la Défense Passive.

En 1941 le Hauptmann et Kreiskommandant (Chef de district) Von Pasquali ordonne au sous-préfet d’Avranches de communiquer ses instructions aux maires pour ce qui concerne la défense passive. Ces mesures évoquent plus particulièrement la lutte contre les incendies dus aux bombes incendiaires.

Pasquali fait en conséquence ordonner que toutes les mansardes et les greniers soient débarrassées des matières inflammables. En cas de non-respect de ces ordres les maires seront tenus pour responsables. Enfin, Pasquali clôt son arrêté en affirmant que « la gendarmerie devra exercer un contrôle » et que » les cas de non-obéissance » devront lui être signalés, Pasquali s’en réservant « personnellement le contrôle. »

Le 23 mai 1941[14] une nouvelle note sera promulguée par le préfet de la Manche[15] qui visera à prendre des mesures contre l’emploi des plaquettes incendiaires utilisées par l’aviation alliée. Le Militârbefehlshaber[16] en France devra être tenu au courant des largages de ces plaquettes par l’intermédiaire des maires, des forces de gendarmeries et des feldkommandant.

Les mesures de défense passive et antiaériennes sont réaffirmées notamment par la rédaction commune d’instructions entre Pasquali et le Chef de la défense Passive d’Avranches en direction des sous-préfectures et des maires.

Par conséquent, les troupes d’occupation s’occuperont directement des dispositifs d’alarme et s’octroieront le droit de proclamer l’état d’alerte. Tout bruit émis par troupes d’occupation peut constituer un déclenchement d’alerte à l’instar des tirs de DCA.

Si la commune n’accueille pas de troupe c’est au maire de prendre la responsabilité de déclencher les alertes.

Il en est de même pour les activités de déminage. Le 31 juillet 1944 les préfets régionaux et départementaux sont informés par voie de circulaire[17] que si un objet explosif est découvert alors « les autorités françaises intéressées doivent s’adresser aux services allemands compétents. Ces derniers provoqueront le désobusage par le détachement d’artificiers compétents. » Il peut être fait appel dans les cas les plus courants à des artificiers français « en particulier au personnel du désobusage de Secrétariat d’Etat à la Défense » attendu que « les artificiers allemands munis d’un ordre de service spécial qu’ils devront présenter sur demande seront habilités à donner des ordres en ce qui concerne la manutention des bombes non éclatées, qu’elles soient ou non à retardement. »

À charge pour les autorités françaises locales de mettre en place toutes les mesures de sécurité, de déblaiement et de protection qui s’imposent en pareil cas et de pourvoir au transport des spécialistes.

Les volontaires de la défense passive dégagent les victimes des décombres le plus souvent sans matériel, sans uniforme et simplement équipé le plus souvent d’un casque marqué DP et d’un brassard. Leur dévouement est exemplaire mais leurs compétences seront vite dépassées lors des bombardements de grande ampleur malgré les exercices effectués souvent en la présence de l’occupant[18]. À Avranches, certains hommes traumatisés repartiront chez eux[19]. La plupart tiendront bon devant le désarroi et la détresse des sinistrés et beaucoup de ces hommes et femmes dévoués envers leurs prochains paieront de leur vie leur abnégation.

Ces faits ne sont pas isolés. De telles réactions seront remarquées également dans d’autres villes françaises.

Des organismes caritatifs viendront épauler la Défense Passive en offrant leur concours ou en étant requis. Il en va ainsi des Centres de vacances, des châteaux, des pensionnats qui sont parfois réquisitionnés.

Nous avons précédemment évoqué les « zones à risques » et les « zones de refuge ».

Dans son ensemble, la Normandie est considérée « zone de refuge » jusqu’au débarquement du 6 juin.

De ce fait la Défense Passive dans le département de la Manche ne fait pas preuve de la plus grande rigueur. Les manchois résident dans une région qui n’est pas inquiétée. Aussi ne cessent-ils d’être rappelés à l’ordre par les autorités allemandes qui surveillent particulièrement les mesures de couvre-feu. Le préfet de la Manche, Henri Faugères[20], éditera une note à cet effet en mars 1944 afin que ce dernier soit respecté à la lettre.

Le relâchement se traduit également par le fait que les recommandations de la Défense Passive sont de moins en moins respectées notamment pour tout ce qui concourt à la protection des fenêtres contre l’effet de souffle. Les bandelettes de papier ne sont plus collées et les rues redécouvrent au fil du temps leur aspect d’avant-guerre ; de nouveau les vitrines s’ouvrent sur les rues… La vie reprend… Les bombardements semblent si loin…

Cependant, à partir de 1943, la région de Cherbourg est menacée et la Défense Passive améliore ses dispositifs. La population manchoise prend peu à peu conscience qu’elle est vulnérable et que les bombardements peuvent aussi la toucher n’importe quand…

Des directives sont réaffirmées. Il faut masquer les fenêtres de nuit avec une peinture foncée et couvrir les vitrines de volets opaques afin de respecter le « Black-Out »[21]. Ces mesures s’appliquent également aux véhicules qui doivent équiper leurs phares d’ « yeux de chat[22] ».

En janvier 1941, le préfet exécute un ordre de réquisition des allemands : tous les véhicules sont concernés et prioritairement les camions et voitures de tourisme. Des chauffeurs seront désignés pour les conduire.

Plus de 80 véhicules seront mis volontairement hors service par les particuliers… Beaucoup seront également cachés.

Et le directeur urbain de la Défense Passive de se plaindre auprès de M. Fleury - ingénieur départemental en charge de la réquisition des véhicules - que ses services de la Défense Passive ne peuvent bénéficier de ces réquisitions. Fleury apportera pour réponse « qu’il n’a pas été prévu que ce service soit à disposition de la Défense Passive » et que ledit service « est destiné à faire disparaitre rapidement les effets de détresse locale ou régionale résultant de tempête, de grande crue, de débâcle, d’accident de chemin de fer, d’attaques d’avions contre les ponts ou d’autres misères analogues. »

Le 3 août 1942, les propriétaires dont les quelques véhicules qui sont à la disposition de la défense passive sont informés que « par la suite de pénurie d’essence, la direction départementale a décidé de supprimer les voitures n’étant pas autorisées à circuler. » Lesdits propriétaires sont alors congédiés de la Défense Passive.

Le démantèlement du service de transport de la Défense Passive se poursuivra le 8 février 1944 avec l’exécution d’un ordre de réquisition qui oblige de déposer en mairie les pneus, les chambres à air et les batteries de tous les véhicules non autorisés à rouler, c’est-à-dire les véhicules ne pouvant servir à l’armée allemande.

Le 6 juin 1944 un nouvel ordre de réquisition est placardé. Tous les carburants et les graisses doivent être déposés en mairie. Beaucoup de boîtes à graisse contiendront du sable et les carburants seront additionnés avec du sucre.

Cette même année le directeur de la Défense Passive d’arrondissement ordonne aux quincaillers de lui adresser une liste des matériels de déblaiement en stock dans leurs magasins. La plupart du temps les commerçants répondent que leur stock a été réquisitionné en 1940 et que plus rien n’est disponible. Toutefois, certains répondent positivement mais demandent à ce que les matériels soient payés. Ce n’est qu’en 1944 que des caisses d’outillage seront disponibles pour les équipes de déblaiement en fonction des corps de métiers susceptibles d’intervenir en cas de bombardement…

- Le SIPEG (Service Interministériel de Protection contre les Évènements de Guerre).

Devant le nombre de textes de lois très nombreux relatifs à la Défense Passive et le nombre d’acteurs conséquents rattachés à cette organisation, Pierre Laval[23] –pour mieux la contrôler et aussi par souci de cohérence et d’efficacité– créé le SIPEG.

En créant le SIPEG le 15 février 1943 Pierre Laval veut assurer une meilleure coordination entre les divers ministères et directions concernés : l’Intérieur, l’Éducation nationale, les Ponts et Chaussées, les transports, les réfugiés… En clair, Le SIPEG chapeautera tous les organismes de protection contre les bombardements.

Dès 1943 deux trains dits « SIPEG » seront mis en service au profit des populations au départ de Paris et de Lyon.

Transportant vivres, vêtements, couvertures et personnels – médecins, infirmières, assistantes sociales - ces trains ont pour vocation de venir au secours des populations en se rendant sur place théoriquement 3 heures après l’attaque. Équipés de blocs opératoires, de salles d’accouchements, de cuisines, de lits pour les blessés les trains doivent rallier au plus vite les villes victimes de bombardements afin de de fournir une assistance sanitaire et médicale aux habitants sinistrés. Un service de Micheline vient en appoint du dispositif des trains « SIPEG » pour l’évacuation des blessés.

Au service de la propagande[24], ces trains interviendront au Creusot en juin 1943, au Portel le 9 septembre 1943 et à Rouen lors du bombardement d’avril 1944 avec une certaine efficacité qui soulagera les populations.

Le « SIPEG » veillera aussi à améliorer les « conditions de travail » des pompiers envoyés pour porter secours aux villes bombardées en leur garantissant notamment le couchage et la nourriture.

Le 24 juin 1944 par télégramme spécial le SIPEG introduira la notion de « zone dangereuse[25] » « en dehors de la procédure de classement des secteurs menacés et conduisant à des mesures de dispersion volontaires ou obligatoires » et recommandera aux préfets de limiter les évacuations de grandes ampleurs qui pourraient être difficilement contrôlées. Le SIPEG distingue ainsi les évacuations importantes résultant d’une volonté de dispersion préventive par chemin de fer ou par la route de celles qui sont provoquées par un bombardement et qui, trop massives et soudaines, ne peuvent faire l’objet d’un véritable contrôle des autorités de Vichy qui ne veulent nullement assumer la responsabilité d’un nouvel exode.

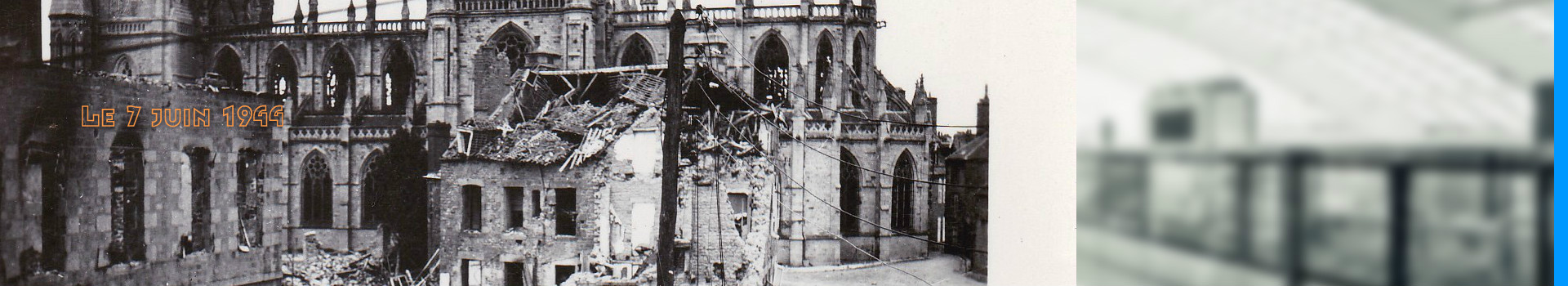

Ainsi le SIPEG préconisera-t-il en cas de bombardement des évacuations sur les communes alentour. Cette consigne sera appliquée après le bombardement d’Avranches. Cela explique en partie pourquoi la commune de Saint Senier-sous Avranches accueillera 3500 avranchinais en exode après le bombardement qui détruira la ville le 7 juin 1944.

Le SIPEG est également en charge de la comptabilité des évacuations de sinistrés ou de réfugiés. Des comptes rendus hebdomadaires sont effectués de manière précise et mentionnent notamment le type de bombardement, la catégorie de munition utilisée (explosive, incendiaire etc.), les dégâts occasionnés… À ce titre, dans chaque train, un wagon est strictement réservé à l’administration car les sinistrés ne peuvent bénéficier de secours sans papiers et la délivrance d’une carte de sinistré est requise pour pouvoir prétendre à ces aides financières.

Prenant la forme d’une somme forfaitaire allouée de droit, l’allocation délivrée aux sinistrés permet à ces derniers d’acheter des meubles et des vêtements. Des conditions de ressources sont cependant exigées. Beaucoup de français ne pourront en bénéficier, leurs revenus étant supérieurs à ceux exigés pour le versement des allocations.

Ces données statistiques fourniront un tableau de bord précis aux autorités de Vichy et leur permettra d’envoyer les secours de manière plus ou moins adaptée du fait des restrictions et d’opérer un classement des villes en zone menacée ou non[26].

Le Secours National.

Le secours national est créé en 1914 par Albert Khan[27] dans le but d’aider les familles des soldats qui combattent sur le front. Cette aide se concrétise par l’envoi de vêtements aux poilus qui se battent dans les tranchées. Le financement est assuré par des particuliers auprès desquels des fonds sont récoltés. Ces fonds sont ensuite répartis sur des œuvres à caractère privé. Le Secours National sera réactivé le 19 octobre 1939 par Daladier[28] qui en sera président d’honneur. Le but de cet organisme est de venir en aide aux victimes civiles de la guerre (réfugiés, sinistrés et notamment les enfants et les vieillards) et non plus aux militaires.

La lutte contre la faim menée par le Secours national représentera 30% de son budget en 1941. Le rationnement alimentaire ne couvre que les 2/3 des besoins énergétiques de la population. Les enfants et les personnes âgées mais également les ouvriers et travailleurs de force en pâtissent le plus : un adolescent de 16 ans ne peut espérer obtenir que 50% de ses besoins, soit 1480 calories[29] !

La mortalité infantile en 1939 est de 2,46%. Elle sera de 4,68% en 1941[30].

Des dons et des subventions publiques en assureront le financement. Ces fonds seront répartis sur des œuvres. 12 000 d’entre elles auront reçu du Secours National, le 1er août 1944, un milliard six cent millions de francs.

Il faut cependant revenir au 20 mai 1940, en pleine « drôle de guerre », pour voir le Secours National se voir ouvrir une ligne de crédit de cinquante millions de francs.

Le 23 juillet 1940 tout change : le Secours National - placé sous la présidence de Georges Pichat - est financé en partie par le produit de la liquidation des biens des juifs français spoliés par l’État français et qui ont été déchus de leur nationalité. En octobre 1940, le Secours National est également financé par la Loterie nationale mais aussi par des prélèvements effectués sur les ventes aux enchères et sur le PMU[31] à hauteur de 45% des recettes.

Le Secours National échappe à tout contrôle et notamment à celui des préfets régionaux. On peut dès lors considérer le Secours National comme un organisme presque autonome au service de la politique de Pierre Laval et du Maréchal Pétain –Chef de l’État français – et donc assimiler cet organisme à un outil de propagande pour tout ce qui concerne les œuvres de générosité qui se développent au service des populations sinistrées par les bombardements.

Le Secours National est devenu un état dans l’État. Il peut même demander la dissolution des œuvres caritatives au Conseil d’état : ainsi l’Armée du Salut –organisation concurrente - est dissoute le 4 octobre 1940.

Très rapidement le Secours National va devenir une administration dotée d’une Direction des services possédant son bulletin administratif et placée sous le contrôle tout relatif de la Cour des comptes et de l’Inspection des finances.

En 1941 le nombre de salariés employés au Secours National s’élève à 5 000. Le nombre de salariés augmentera de manière significative pour atteindre 11 700 personnes le 1er janvier 1944. Le nombre de bénévoles œuvrant pour le Secours national est également important puisqu’il compte de 42 962 personnes.

Les C.O.S.I (Comités Ouvrier de Secours Immédiat).

Créé en 1942, sous l’égide de Fernand de Brinon, par Charles Vioud - membre du PCF jusqu’en 1929 - il sera présidé par Georges Yvetot -ex anarchiste révolutionnaire -, René Mesnard - ex socialiste -, Jean Teulade – ex membre de la SFIO et de la CGT, membre du PCF - les COSI sont mis en place à la suite des bombardements ayant touchés les usines de Boulogne Billancourt. Les COSI veulent apporter une aide financière aux ouvriers sinistrés mais aussi assurer le déblaiement des décombres.

Financés par une amende de 100 millions de francs infligée aux juifs en représailles d’un attentat opéré par la Résistance –cet argent sera redistribué à des familles qui en ignorent la provenance - les COSI vont devenir des instruments de propagande au service de Vichy dans les milieux ouvriers et vont participer à la diffusion de l’anglophobie dans la population française.

Recrutant assez peu de membres, il n’en demeure pas moins que certains maires seront mis en difficulté pas les COSI. Le sous-préfet d’Argentan obligera par exemple le maire d’Argentan à devenir le président du COSI local. Ne voulant pas s’exposer à des représailles ce dernier n’opposera aucun refus.

En 1945 les biens du COSI seront transférés au Secours National épuré d’une centaine de salariés et ce dernier - présidé par Raoul Dautry - prendra le nom d’Entraide Française.

Son conseil d’administration sera également épuré et bon nombre de ses membres sera remplacé par des résistants.

L’Entraide française ne sera dissoute qu’en 1949.

[1] Les gaz de guerre ne seront pas utilisés pendant le second conflit mondial. Il n’en demeure pas moins que les ravages causés par cette arme dans les rangs des soldats pendant la première guerre mondiale oblige les autorités à prévoir ce type d’attaque par l’ennemi en dépit de l’interdiction de l’utilisation des gaz de combats et des armes bactériologiques par la Convention de Genève. Le Protocole est ouvert le 17 juin 1925 et prend effet le 8 février 1928. Il est à préciser que l’Allemagne, en vertu du traité de Versailles ne peut importer ou fabriquer des gaz de combat. L’Allemagne signera le protocole de Genève. En revanche le Japon ne ratifiera le traité qu’en 1970.

[2] La circulaire N° 620 D.P. / I-org du 10 février 1939 met à disposition des masques à gaz de type ARS. La circulaire N° 1281 D. P. /I-org demande aux préfets de demander aux maires la création de « « chambres à gaz » pour le passage des personnels en atmosphère viciée. »

[3] Loi N° 101 du 23 février 1944 complétant et modifiant la réglementation générale sur la Défense Passive.

[4] Idem.

[5] Idem

[6] Organisation paramilitaire et collaborationniste française issue du Service d’Ordre Légionnaire (SOL) fondée en janvier 1943 afin de réprimer tout mouvement de résistance contre l’occupant allemand. Antisémite, la Milice est placée sous l‘autorité de Pierre Laval et a pour secrétaire général Joseph Darnand. Usant de la torture, pratiquant les rafles et très violente la Milice sera à l’origine de l’arrestation de beaucoup de résistants et de juifs.

[7] La ville de Nantes comptera plus de 60 000 sinistrés qui évacueront la ville.

[8] C’est au chef d’îlot –engagé volontaire et apte médicalement – de veiller à l’application des consignes édictées par les préfets sous couverts des autorités allemandes. Ce chef d’îlot bénéficie d’un laisser-passer et est doté d’un brassard. Il peut aussi être chef de secteur. Le chef de secteur est chargé de consigner toutes les infractions ainsi que les activités de son secteur. Il doit organiser régulièrement des exercices et a autorité sur les personnels qui doivent justifier auprès de lui de leurs absences ou de tout écart de comportement. Il peut réprimander.

On note que parfois des tensions peuvent survenir entre les chefs d’îlots et la population. À Granville, un chef d’îlot fait parvenir au maire de Granville le courrier suivant le 10 juin 1941 : « J’ai fait la visite des greniers, la première fois c’était le 27 avril 1941. Aujourd’hui 10 juin 1941, j’ai refait cette même visite des greniers pour voir si les habitants avaient tenu compte des observations: enlèvement de toutes matières inflammable en cas d’incendie. Pour cette visite, j’ai été accompagné de l’agent de police Darot. Le résultat est que dans les immeubles de l’îlot N°2 se sont conformés à nos instructions, en cas de bombardement sauf chez quelques-uns qui doivent faire le nécessaire dans les 8 jours accordés par l’agent Sarot qui a relevé les noms et adresses qui font l’objet de mon rapport. » Et ce chef d’îlot de poursuivre en adressant un rapport mentionnant que « lorsque nous avons été dans le grenier de Mme veuve … nous avons été insulté violemment, me traitant de dégoutant personnage, de pourri, dégueulasse, fumier, voyou et d’autres propos orduriers, que j’étais continuellement en état d’ivresse, que l’on me ramassait dans les ruisseaux, que je roulais d’un trottoir à l’autre ». S’ensuit une altercation avec le fils de la veuve … qui profère des menaces. L’agent Sarot est obligé de s’interposer. La veuve et son fils seront convoqués devant le tribunal d’Avranches où ils comparaitront.

[9] Dans la Manche le préfet diffuse en juin 1940 un livret confidentiel qui détaille les instructions et recommandations pour la protection des usines à gaz.

Des consignes sont données dans cette brochure afin que les mesures concernant l’éclairage soient appliquées. Les installations devront également être sécurisées et les personnels équipés de masques à gaz. Des tranchées abris devront être aménagées. Ces instructions entrent automatiquement en vigueur en cas de mobilisation.

[10] Chaque écolier est tenu d’apporter en hiver une bûche afin de pouvoir chauffer la salle de classe.

[11] Courrier du Chef d’escadron Vaylac représentant de la direction de la Défense Passive en zone occupée.

[12] Défense passive. Abri. Le journal de la Vienne et de l’Isère.

[13] Le 11 août 1944 le ministre de l’intérieur (Direction de la Défense Passive) adresse aux préfets une circulaire N° 1139 I/DP stipulant que le matériel sanitaire envoyé dans les localités en catégorie B ne pourra être mis à disposition » car il « ’il est matériellement impossible, avec les réserves dont nous disposons, de doter chaque localité de tout le matériel qui pourrait lui être nécessaire. » Le ministre prie chaque préfet de « constituer dans un certains nombres de centres judicieusement choisis, des dépôts, comportant quelques brancards, quelques chariots et châssis porte-brancards et une petite provision de pansement et de matériel de petite chirurgie. Ces réserves sont à la disposition des maires des communes que vous désignerez pour être rattaché à chaque centre.

Bien entendu, toutes dispositions utiles devront être prises, dans les centres, pour assurer une bonne conservation et une judicieusesutilisation de matériel stocké.

En principe le matériel nécessaire sera prélevé sur vos réserves départementales, que je m’efforcerai, dans la mesure du possible de reconstituer sur votre demande »

[14] Réaffirmée par un ordre direct adressé directeurs des usines électriques de Vezin et de Ducey en date du 19 décembre 1941 : « J’ordonne qu’en cas d’attaque aériennes toutes les pièces, en particulier celles contenant des matières inflammables, ne soient pas fermées à clef. De plus après une attaque aérienne, tous les greniers et mansardes devront être soigneusement visités afin de découvrir les éventuels foyers d’incendie. »

[15] M. G. Mumber.

[16] Commandement de toutes les institutions civiles dans la France occupée.

[17] Circulaire N° 1069 I/DP du 31 juillet 1944. Ministère de l’Intérieur. Arrêtée en accord avec le Militärbefehlhaber en France.

[18] Le 11 avril 1943 un exercice se déroule à Caen en présence du Feldkomandant.

À partir de 1940 les allemands établissent officiellement des mesures de défense passive pour ce qui concerne notamment le camouflage des fenêtres et la conduite que les populations doivent observer dans les rues en cas d’attaque aériennes.

[19] Cf. Alfred Marie Avranches souvenirs de l’occupation et de la libération.

[20] Préfet résistant de la Manche. Il couvrira l’activité d’un réseau de résistance au sein de la préfecture de la Manche. Ayant accepté de figurer sur une liste de 13 préfets s’étant déclarés prêts à servir un gouvernement après la Libération Il sera arrêté en 1944 par les allemands. Nommé préfet de la Charente Maritime à la Libération il deviendra ensuite préfet de la Loire, Inspecteur général de l’administration à Bordeaux puis conseiller de Deux ministres de l’intérieur (Jules Moch et Henri Queuille et Conseiller d’état. Il décède à Ychoux, ville dont il est maire, en 1970.

[21] Un modificatif à l’annexe n°2 de septembre 1939 (Guet civil local, extinction des lumières, alerte à l’instruction passive sur la DEFENSE PASSIVE édité en janvier 1940 précise les éclairages qui devront être adoptés afin de ne pas favoriser les repérages par l’armée allemande.

L’éclairage dit d’alerte comporte des « mesures d’extinction (…) dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Suppression de tout éclairage non indispensable.

- Dissimulation de l’éclairage maintenu aux investigations des aéronefs ennemis, volant à une altitude de 500 mètres, que cet éclairage soit public, privé, intérieur ou extérieur. »

La circulaire précise que si nécessaire les volets devront être doublés « au moyen d’étoffe ou de papier » et qu’ »il peut être indiqué de peindre le pourtour des fenêtres au verni bleu. »

L’éclairage d’alerte doit également « permettre à la population de gagner les abris » et « aux voitures de circuler en cas de bombardements. »

Des lampes spéciales distribuées par les mairies et agréées par la DP seront mises à disposition de la population. L’usage de lampes passées au vernis bleu est autorisé.

On déconseille également de « peindre en bleu les vitrages des usines » afin de ne pas gêner le travail des ouvriers. Ce procédé « présente également le grave inconvénient de donner des surfaces très réfléchissantes par nuits lunaires et visibles à de très grandes distances le jour (ce qui peut attirer des aéronefs ennemis). »

Les véhicules, quant à eux devront faire usage de lampes spéciale dites DPR agréées par la DP.

Les véhicules non autorisés ne peuvent circuler de nuit. En cas de déclenchement d’alerte le conducteur doit immédiatement s’arrêter sur le côté de la chaussée et éteindre ses feux.

[22] Dès 1941 la circulation des automobiles et des camions est interdite dans la Manche. Des véhicules sont réquisitionnés par l’occupant et autorisées à circuler seulement avec un ausweis.

[23] Homme politique français. Député socialiste il évolue vers la droite. Président du Conseil il sera également appelé à être ministre plusieurs fois jusqu’en janvier 1936 où il connait l’éloignement du pouvoir ce qui occasionne chez lui une extrême rancœur à l’encontre de la IIIeme république.

En 1940 la défaite lui donne l’occasion de prendre sa revanche et d’entreprendre une politique de collaboration avec les nazis.

Le maréchal Pétain l’éloigne de son gouvernement mais l’Allemagne demande à ce qu’il regagne ses fonctions. Pétain obtempère et en avril 1942 Laval fait son retour.

Laval est à l’origine de la création du SOT (Service Obligatoire du Travail). Ce sigle moqué deviendra par la suite et de sinistre mémoire le STO (Service Obligatoire du Travail), de la Relève et de la Milice en 1943.

Arrêté par les autorités américaines il est jugé et exécuté –après une tentative de suicide- pour Haute Trahison en octobre 1945.

[24] Marion voulait mettre la main sur le SIPEG afin d’en faire un mouvement de jeunesse au service de la propagande vichyste. Ses dirigeants s’y opposèrent et réaffirmèrent la vocation secouriste de ce service.

[25] Un télégramme officiel N° 27 SIPEG du 24 juin 1944 introduit la catégorie de zone dangereuse. Il est précisée dans la circulaire N° 1136 I/D.P. que « cette mesure ne peut être étendue aux localités situées dans les zones dangereuses, si ce localités n’ont pas été, par ailleurs, désignée en catégorie A ou en catégorie B. La circulaire N° 1139 I/D.P. précise que seules « les localités désignées en catégorie B, seuls peuvent être exécutes au frais de l’Etam les travaux de mise à l’abri sommaire de la population civile maintenue. Or des constatations faites en Normandie, il résulte que des approvisionnements en matériel sanitaire de première urgence doivent être faits au compte du Budget de la Défense Passive, dans les localités désignées en catégorie B.

[26] Les localités sont en effet classées par les préfets en zones A (menacées) ou B (non menacées) par une circulaire secrète N°1887 D.S.I.P.E.G. du 10 décembre 1943.

[27] Albert Kahn (1860-1940). Banquier et mécène il créé le Comité du Secours National afin d’aider les victimes civiles de la Grande Guerre.

[28] Edouard Daladier (1884-1970). Homme politique français membre du parti radical. Ministre lors du Front Populaire. Devenu Président du Conseil il signera en 1938 les accords de Munich sans conviction. Il est renversé le 20 mars 1940 et devient ministre de la Défense de Paul Raynaud. Il embarque à bord du paquebot Massilia et est arrêté puis transféré en France au mois d’août 1940. Il est jugé à Riom avec Léon Blum car considéré comme un des responsables de la défaite de la France. Installé en zone libre suite à l’abandon des poursuites il est livré aux allemands et est interné non loin de Buchenwald puis emprisonné au château d’Itter au Tyrol. Il sera libéré par les troupes américaines le 5 mai 1945. Il est réélu député en 1946 et devient maire d’Avignon en 1953.

[29] Ration nécessaire pour un garçon de 16 ans 3600 calories/jour. Pour une fille 2400 calories/jour.

[30] Taux de mortalité en France en 2013 : 8,96 pour mille.

[31] Paris Mutuel Urbain. Organisme chargé d’enregistrer les paris sur les Hippodromes.